Unas de esas bandas que controlan la capital haitiana le cayeron al hotel y lo quemaron, borrando años de historia y gloria.

Hay hoteles que son más que un sitio pa' dormir, son como personajes en las historias que han vivido. Así era el famosísimo Hotel Oloffson de Puerto Príncipe.

Eso lo sabían Graham Greene, Richard Burton, Elizabeth Taylor, los músicos de RAM y todos esos periodistas que alguna vez escribieron sus crónicas bajo ese techo, con miedo en el pecho y una libreta en la mano, o se quedaban bobos mirando su arquitectura que parecía intocable con el paso del tiempo.

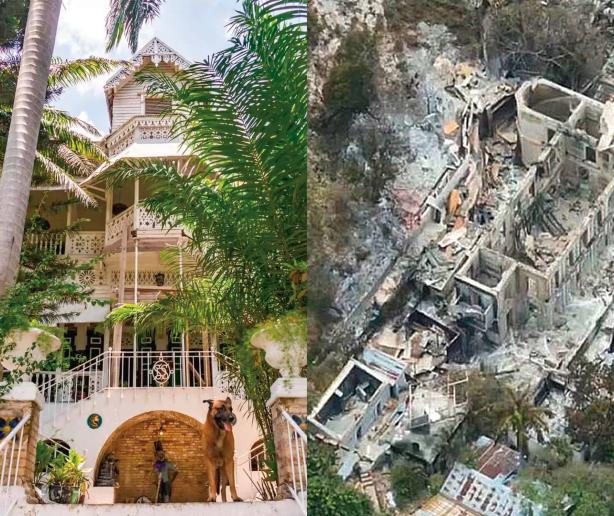

Hoy, el Oloffson ya no está. Se lo tragaron las llamas, avivadas por una de esas tantas bandas que controlan un Haití roto, sin ley ni calma.

Las imágenes de las columnas de madera quemadas, levantándose como árboles muertos en el mero centro de la capital haitiana, cerraron el último capítulo de una historia tropical que también fue literaria, política y de cine.

Todo empezó a finales del siglo XIX. En el barrio Bois Verna, donde las casas de jengibre parecían salidas de un cuento raro del Caribe, la familia Sam -una de las más influyentes de Haití- construyó su mansión.

Ahí nació el futuro Oloffson, con balcones tallados, techos puntiagudos y muchas historias pegadas a cada pared. Más tarde, durante la ocupación yankee, el edificio fue agarrado para hospital militar. Pero su destino era más loco: convertirse en hotel.

En 1935, un inmigrante sueco-alemán, Werner Oloffson, lo convirtió en un lugar pa' quedarse. El mundo llegaba a sus puertas: aventureros, diplomáticos, buscavidas, escritores. En los años cincuenta, el fotógrafo francés Roger Coster lo llamó "el Greenwich Village de los trópicos".

La frase pegó. Ahí bebieron y filosofaron figuras como Charles Addams, creador de La familia Addams, y Graham Greene, ese espía de alma católica y pluma afilada, que lo inmortalizaría para siempre.

En 1966, Greene publicó The Comedians, una novela amarga y brillante sobre la dictadura de François Duvalier, "Papa Doc", donde el Hotel Oloffson aparece como el ficticio Hotel Trianon. Ahí, los personajes fingen, sobreviven y se traicionan. En Haití, todo el mundo tiene un papel que jugar. De ahí el título.

Un año después, Hollywood adaptó el libro. Los Comediantes (1967), dirigida por Peter Glenville, reunió a un elenco de lujo: Richard Burton, Elizabeth Taylor, Alec Guinness y Peter Ustinov.

Los dos primeros, que eran esposos en ese entonces -por primera vez-, interpretaban a un empresario inglés y la esposa de un embajador, atrapados en un romance imposible en un país hundido en el miedo. Era una historia de amor en medio del horror. Una metáfora y una advertencia.

Ni el gobierno haitiano ni el dominicano la recibieron bien.

Aunque la película hablaba de Haití, el gobierno de Joaquín Balaguer en la República Dominicana no necesitó muchas explicaciones pa' prohibirla. Durante sus "Doce Años" (1966-1978), Balaguer mantuvo un poder autoritario, con represión, desapariciones y un culto a la personalidad que -aunque menos grotesco que el de Duvalier- compartía con él una lógica implacable.

Los comediantes fue vetada en los cines dominicanos por razones políticas. El espejo era demasiado claro. La vi en una escapada a Puerto Rico y me pareció que, igual que con la película de Gillo Pontecorvo, La batalla de Argel, la censura había llegado demasiado lejos en la irracionalidad antidemocrática.

En ese cine, en el barrio Santurce de un San Juan que yo no conocía, estaba ella: Liz Taylor, con sus ojos violetas y sus gestos felinos, moviéndose por un Caribe de humo y superstición como si lo supiera todo y no pudiera hacer nada.

Su personaje, Martha Pineda, mezcla de sensualidad y escepticismo, de ternura y peligro, se convirtió en uno de los retratos más bellos -y melancólicos- del cine político de los años sesenta.

El enemigo era siniestro: el capitán Concasseur, personaje que encarna la violencia ciega y ritual de los tonton macoutes, la milicia personal de Duvalier. En la pantalla, era interpretado por Zakes Mokae, pero el miedo que proyectaba tenía raíces reales.

Los macoutes, vestidos de azul y con gafas negras, sembraban el terror con bastones y machetes. No obedecían a leyes. Solo al "Doctor Presidente", quien se hacía llamar Barón Samedi en el mundo vudú.

Solo después de la victoria de Antonio Guzmán y la transición democrática en 1978 pudo proyectarse la película públicamente en Santo Domingo. Entonces el mundo había cambiado. Ya Taylor y Burton no estaban casados (se habían divorciado por segunda vez en 1976), y Haití comenzaba una nueva etapa, igual de convulsa.

Décadas después, el Oloffson volvió a la vida de la mano de Richard Morse, músico y antropólogo, quien en 1987 se hizo cargo del hotel y formó la banda RAM.

Con ritmos vudú, letras políticas y conciertos semanales, convirtió el hotel en un centro de resistencia cultural, incluso durante la dictadura militar de Raoul Cédras en los noventa.

Cuando el terremoto de 2010 devastó Puerto Príncipe, el Oloffson resistió. Morse tuiteaba desde ahí como un corresponsal de una ruina. Periodistas y trabajadores humanitarios se alojaban entre sus paredes, con generadores de luz y los ecos de Greene flotando sobre las escaleras de madera. El Oloffson era, otra vez, un punto fijo en el torbellino.

En 2025, el país está en un desgobierno más profundo. La Misión Multinacional de Seguridad, promovida por la ONU, está en las últimas. Las bandas han tomado el control. Y un día de este julio, el hotel fue asaltado, saqueado y quemado.

Morse, en entrevista con la BBC, dijo: "el Oloffson era un símbolo. Alguien quiso borrarlo". Y lo borraron. Sin embargo, hay cosas que no desaparecen con el fuego.

Las palabras de Greene siguen vivas. Las imágenes de Taylor con su vestido blanco entre las columnas de hierro, también. Y en Santo Domingo, algunos aún recordamos el revuelo causado por aquella película que hablaba de Haití pero retrataba lo que pocos se atrevían a decir en casa.

Ver todo